予防歯科

About teeth whitening

予防歯科・虫歯や歯周病の再発から守る

「虫歯や歯周病になりたくない」「ずっと自分の歯で食事を楽しみたい」…そう願うすべての方にとって、予防歯科は非常に重要です。「痛くなってから歯医者へ行く」のではなく、「痛くなる前に、悪くなる前に歯科医院でケアを受ける」という考え方です。

予防歯科では、定期検診によるお口の状態チェック、プロによる歯石除去やクリーニング(PMTC)、フッ素塗布による歯質強化などを行います。これらに加え、ご自宅での正しい歯磨きやデンタルフロスの使い方といったセルフケアが両輪となって、虫歯予防・歯周病予防の効果を発揮します。

特に初期虫歯(白い斑点など)は、削らずに治る(再石灰化する)可能性もあります。予防歯科は、子供から大人まで、すべての方にメリットがあり、全身の健康維持にも繋がります。唾液の働きや虫歯予防におすすめの食べ物など、日々の生活でできることも含めて、よくあるご質問にお答えします。

1予防歯科について

クリーニング(PMTC)

高橋デンタルオフィスではクリーニングをむし歯や歯周病の「予防」と、治療後の「メンテナンス」に位置づけており、定期的に受けていただくことでお口の健康を維持・管理できます。また、歯に付着した汚れを落とすことによってイメージアップにつながります。

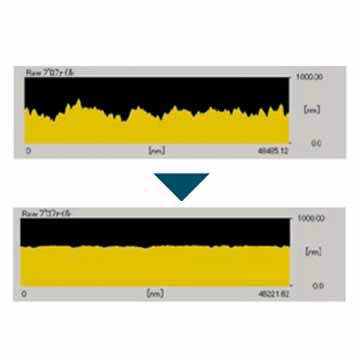

歯の表面に着色や歯の間に汚れがこびりついています(Before写真)。クリーニング後は歯の表面の汚れやくすみがとれてお口元が明るくなりました(After写真)。

PMTCとはProfessional Mechanical Tooth Cleaning の略で、欧米では治療の必要性がなくても、定期的に歯科医院で受ける事で、むし歯や歯周病、口臭の予防に役立てております。

クリーニング施術の手順01

歯周病専門医、歯科衛生士によるカウンセリング後、歯石除去、パウダーでの歯の表面のクリーニング、フッ素入りペーストにて仕上げ磨き及びトリートメントをおこないます。

当医院が採用するKAVO社(ドイツ製)のクリーニング器です。

こだわりのパウダー製品を使って、歯を傷つけず汚れを落とします。

トリートメント効果でエナメル質は強化され、虫歯予防にもなります。