歯周病について

About treatment of periodontal disease

健康な歯ぐきのために、専門医による歯周病治療

歯周病は、日本の成人の多くが罹患していると言われる身近な口腔疾患です。初期段階では歯茎の腫れや出血といった症状があっても、痛みが少ないため見過ごされがちです。「歯磨きの時に血が出るだけ」「少し歯茎が赤いかな?」と感じていても、実は静かに進行している可能性があります。

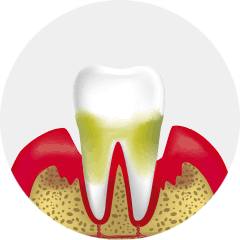

歯周病が悪化すると、歯槽膿漏(しそうのうろう)と呼ばれる状態になり、歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、歯茎が下がる、歯がグラグラする、強い口臭が発生するなどの深刻な症状が現れ、最終的には歯を失う原因となります。

高橋デンタルオフィスでは、歯周病の原因となる歯垢(プラーク)や歯石の除去を基本に、患者様一人ひとりの進行度や症状に合わせた治療法(レーザー治療や抗菌薬の使用など)をご提案します。

歯周病予防のためのセルフケア指導や定期的なメンテナンスにも力を入れ、お口の健康維持をサポートします。安心して治療に取り組んでいただけるよう、丁寧な説明とカウンセリングでサポートいたします。

大切な歯と歯ぐきを守るため、できるだけ初期段階での治療をお勧めします。

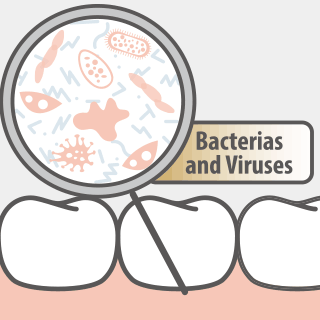

バイオフィルム(プラーク)が、歯周病の原因となる理由

バイオフィルムには虫歯や歯周病の原因菌が多く存在しますが、バイオフィルム内の歯周病原菌のみが急速に増加した場合、病原性の低い状態から高い状態に変化します。これが歯周病を急に悪化させる要因です。歯周病治療・予防にはバイオフィルムの除去が重要なのはこのためです。

1治療内容

歯周病治療の流れ(進行段階によって流れや組み合わせが変わります)。

1.歯周病検査

歯周病の治療には、病状の進行段階を知ることが大切です。検査の結果から治療計画を立てていきます。

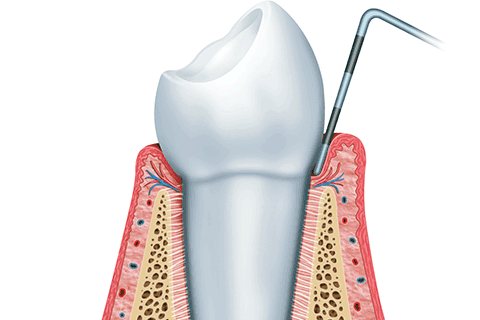

歯周ポケット検査01

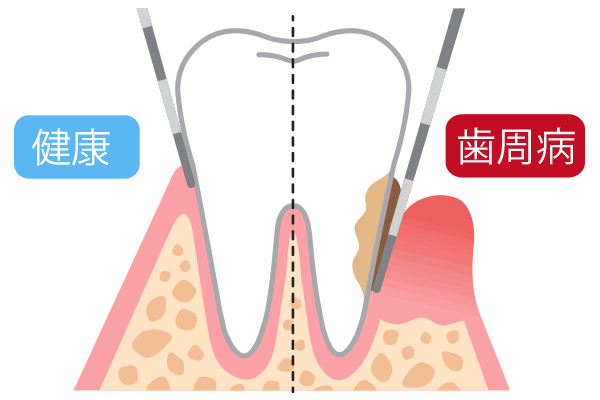

特殊な器具を使って歯周ポケットの深さを測ります。もともとあるすき間ですので、特に痛みはありませんが、歯茎に炎症がある場合、軽く 触れただけでも出血します。

特殊な器具を使って歯周ポケットの深さを測ります。もともとあるすき間ですので、特に痛みはありませんが、歯茎に炎症がある場合、軽く 触れただけでも出血します。

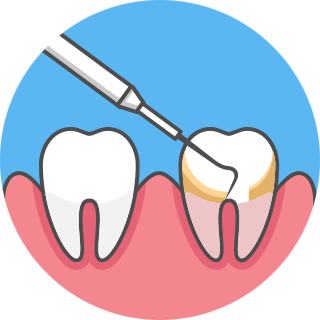

歯周ポケットの深さは、健康な場合で1~2mm、初期で3~4mm、中等度で4~5mm、中等度〜重度で6〜8mm、重度で8mm以上が目安です。

レントゲン検査02

歯を 支えている顎の骨(歯槽骨)の溶け具合を審査します。顎の骨の全体的な状態を把握するためのパノラマ撮影と、細部確認のための部分的撮影数枚のレントゲン写真を撮影します。

高橋デンタルオフィスでは、CT撮影の3次元画像により、さらに正確な診断が可能になりました。

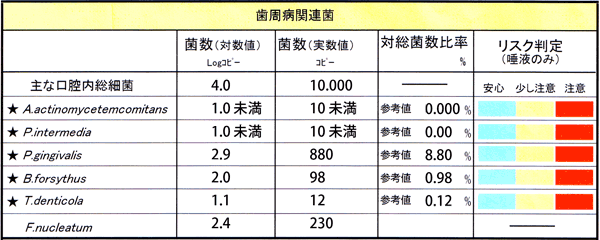

細菌検査03

歯周病の原因となる菌群が大量に検出された場合、治療の効果がでないことがあります。そこで歯周病原菌検査にて菌を特定し、薬を服用して除菌します(抗菌療法)。

歯周病の原因となる菌群が大量に検出された場合、治療の効果がでないことがあります。そこで歯周病原菌検査にて菌を特定し、薬を服用して除菌します(抗菌療法)。

検査法は、歯周ポケットにペーパーポイントで菌を検出する簡単な方法で、痛みも無く5分位で終わります。費用は20,000円(税別)です。

抗菌療法は自身の治癒能力を補助するのが目的です。歯周病は薬で完治する訳ではありません。

2.スケーリング・ルートプレーニング

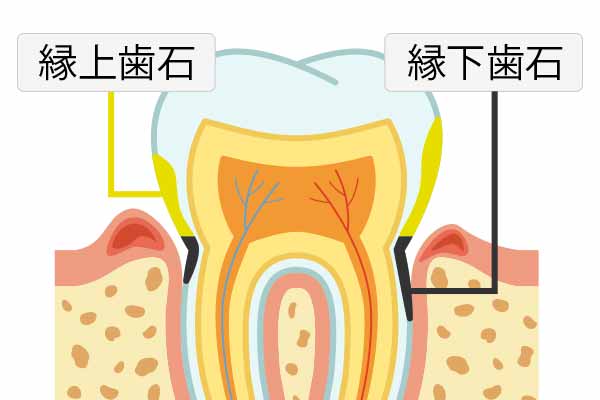

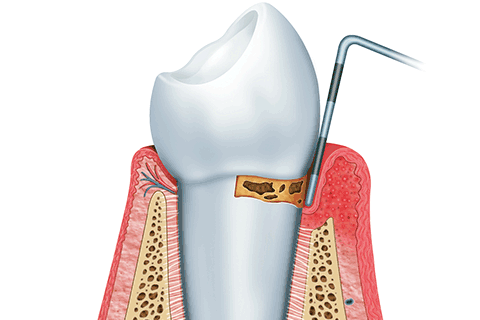

歯石について01

鏡でお口の中を見ると、黄色っぽいざらざらした物が歯に付着していませんか?

歯の表面に付着した模型の黄色い部分(縁上歯石)は、「歯石取り(スケーリング)」と呼ばれる作業で、比較的かんたんに除去できます。 ただし、歯周ポケット内にある、模型の黒い部分(縁下歯石)は、ルートプレーニングで完全に除去する必要があります。

歯周病を進行させる原因となる歯石は、歯ぐきの中に潜んでいます。

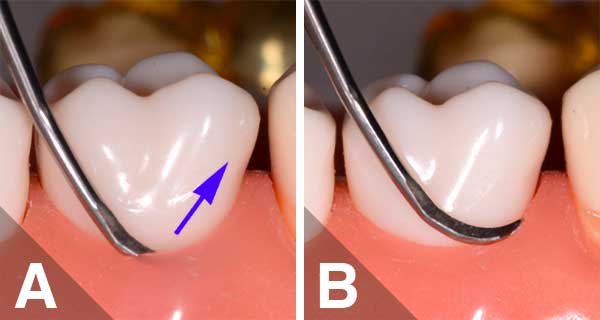

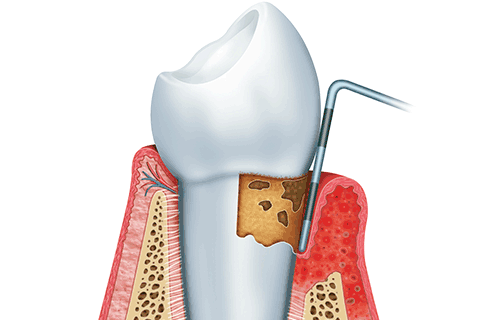

ルートプレーニング02

ルートプレーニングとは?

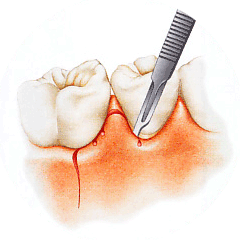

歯ぐきの中にある歯石は特殊な器具で除去します。左の写真(A)のように器具を歯ぐきの中に入れ矢印の方向に、写真右(B)の位置まで動かします。これを歯の全周で行います。これを「ルート・プレーニング」と言います。

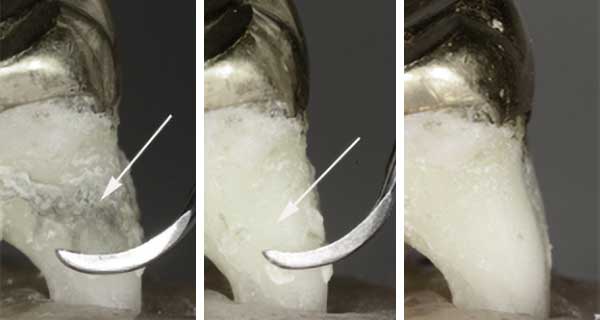

ルートプレーニングの効果

実際に歯石がついてしまった歯の治療例です。左の写真には歯石が付いています(矢印)。中央の写真は器具で歯石を削り取っています(矢印)。右の写真は。歯石が取れてきれいになった歯根です。

通常、ルート・プレーニングは麻酔をして行いますので治療痛の痛みはありません。

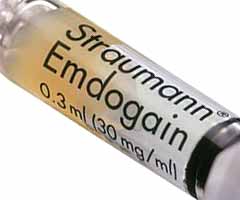

3.歯周外科(歯周組織再生)

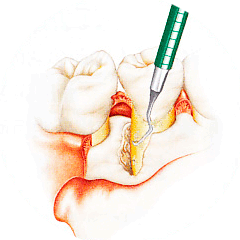

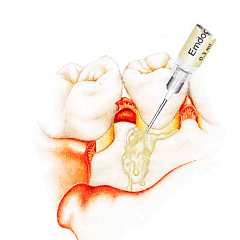

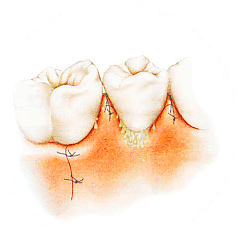

歯周病の悪化などにより、破壊されてしまった歯周組織の再生を誘導する治療で、歯の発生時に重要な働きをするタンパク質(EMD・材料名エムドゲインゲル)を利用します。

歯周病の悪化などにより、破壊されてしまった歯周組織の再生を誘導する治療で、歯の発生時に重要な働きをするタンパク質(EMD・材料名エムドゲインゲル)を利用します。

*歯周組織再生療法は自由診療となります。詳しくはお尋ね下さい。

エムドゲイン症例01

エムドゲインの効果

歯周病が進行し、骨まで溶けてしまっている状態のレントゲン写真(左側・治療前)です。再生療法(エムドゲイン)施術後半年のレントゲン写真。骨が再生し(矢印の部分)、歯もしっかりしてきました(右側・治療後)。

この方の場合手術代は150,000円(税別)です。リスクは一度治癒しても口腔環境によっては歯周病が再発する場合がある、施術しても組織の再生が弱い、術後歯肉が退縮してしまう、等があります。それらの症状に対しては再手術や歯肉移植を行います。

高橋デンタルオフィスでは、日本で認可されるための臨床試験段階から携わっており、20年以上の臨床経験と実績があります。

歯周組織再生の術式02

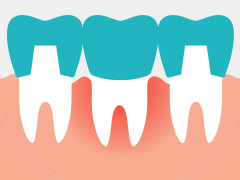

4. 歯周補綴

歯周病で弱ってしまった歯をかぶせ物でつなげる事を歯周補綴と呼びます。これによってしっかりと咬める他、歯を長持ちさせる事が出来ます。

歯周病で弱ってしまった歯をかぶせ物でつなげる事を歯周補綴と呼びます。これによってしっかりと咬める他、歯を長持ちさせる事が出来ます。

2歯周病の症状

高橋デンタルオフィスでは、専門医によって、以下のような歯周病の症状、お悩みを解決します。

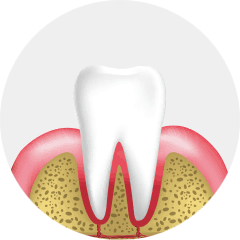

歯ぐきからの出血、口臭

歯周ポケット3mm〜4mm

歯を磨くと歯ぐきから出血したり、歯ブラシに血がつく、口臭が気になる、などの症状は歯周病の初期にあたります。

歯を磨くと歯ぐきから出血したり、歯ブラシに血がつく、口臭が気になる、などの症状は歯周病の初期にあたります。

まずは歯周病検査を行い、正しい歯の磨き方で歯ぐきをマッサージします。それと同時に歯の表面に付着した歯石や歯垢を除去します。

歯ぐきの腫れ、違和感、知覚過敏

歯周ポケット4mm〜5mm

歯ぐきが腫れて痛みがでたり、疲れがたまると歯ぐきに違和感を感じたりする場合は中等度の歯周病です。冷たいものや熱いものに歯がしみるようになり、歯の周囲の骨も少しずつ溶けていきます。

歯ぐきが腫れて痛みがでたり、疲れがたまると歯ぐきに違和感を感じたりする場合は中等度の歯周病です。冷たいものや熱いものに歯がしみるようになり、歯の周囲の骨も少しずつ溶けていきます。

正しいブラッシングとスケーリングをおこなった後、歯周ポケットの中にある歯根に付着した歯石を除去します。同時に細菌で汚染された歯根の表面をきれいにしていきます。

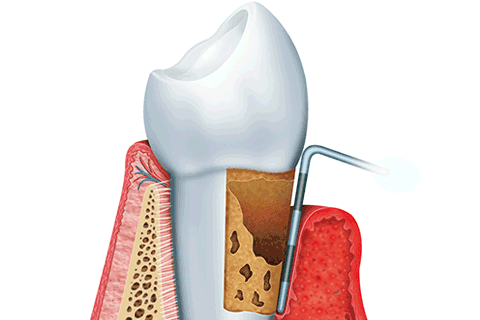

強い口臭と、軽度な歯のぐらつき

歯周ポケット5mm〜8mm

上記の症状に加え、歯ぐきから膿がでて口の中がネバついたり、強い口臭がしたり、ものが挟まりやすくなった場合は歯周病の中等度〜重度です。この時期になると症状が顕著になり、歯周病を自覚します。歯の周囲の骨が半分くらい失っている可能性があります。

上記の症状に加え、歯ぐきから膿がでて口の中がネバついたり、強い口臭がしたり、ものが挟まりやすくなった場合は歯周病の中等度〜重度です。この時期になると症状が顕著になり、歯周病を自覚します。歯の周囲の骨が半分くらい失っている可能性があります。

ルートプレーニング施術後の再検査で、歯周ポケットが6mm以上の歯に対して歯周外科手術を行います。また、ぐらつく歯をかぶせ物でつなげる事でしっかり咬めるようにします。

咬めないほど重度な歯のぐらつき

歯周ポケット8mm以上

上記の症状に加え。歯が極端にぐらつく、痛くてものが咬めないくらいになると、歯周病の重度の症状です。この状態になると、歯を支えている骨はほとんど失われています。

上記の症状に加え。歯が極端にぐらつく、痛くてものが咬めないくらいになると、歯周病の重度の症状です。この状態になると、歯を支えている骨はほとんど失われています。

X線撮影及び3次元CT撮影で歯を支えている骨の状態を診査し、歯周組織再生療法が適応か、また十分な効果が得られるかを診断します。そのうえで必要性があれば施術します。

また、残しておくと周囲の骨がどんどん溶けて、隣の歯や身体に悪影響が及ぶ、また抜歯後インプラント治療を計画している場合は、できるだけ骨を温存させる為、抜歯となります。

歯周病の急性炎症(急性発作)

普段無症状の歯周病の歯の周りの細菌が急激に増えた事による炎症です。歯ぐきや頬が急激に腫れて強い痛みを伴います。歯もぐらつき、物が咬めなくなり、人によっては発熱もします。身体の疲れや寝不足などによる免疫力の低下が原因です。

抗菌剤(マクロライド系、ニューキノロン系)と解熱性鎮痛剤の服用、症状によっては歯ぐきを切開して膿を出します。歯の根の急性炎症の疑いがある場合は鑑別診断が必要です。

他院で歯周病、または抜歯と言われた

高橋デンタルオフィスではセカンドオピニオンとして、あらためて検査を行い、歯周病がどれくらい進行しているか調べます。日本歯周病学会、米国歯周病学会の治療指針にもとづき、歯周病専門医がその進行段階によってふさわしい治療法を選択・説明します。

高橋デンタルオフィスではセカンドオピニオンとして、あらためて検査を行い、歯周病がどれくらい進行しているか調べます。日本歯周病学会、米国歯周病学会の治療指針にもとづき、歯周病専門医がその進行段階によってふさわしい治療法を選択・説明します。

歯周病における抜歯の基準は以下の2つです。

1 歯を残すことで、身体や隣の歯に悪影響を及ぼす場合。

2 歯を残すことで顎の骨がほとんどなくなり、インプラントなど抜歯後の治療に支障を来す場合

他院で抜歯と診断されても、保存できる場合もあります。さらに精密な検査によって判断します。

3歯周病 etc.

歯周病と全身のかかわり

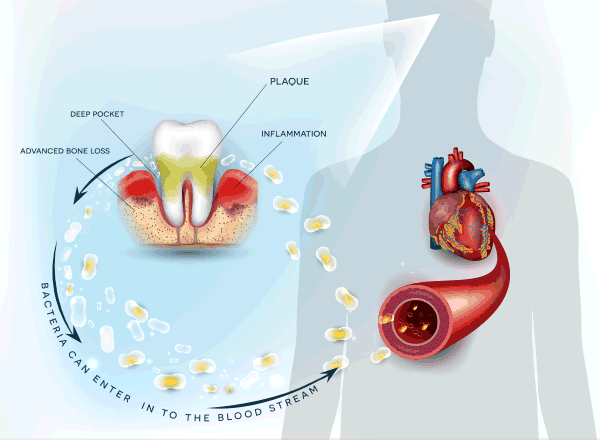

近年の研究では、口の中の歯周病菌が血管を通って他の臓器に感染し、細菌が白血球を活性化されることで、ほか臓器に悪影響を与えることがわかりました。

代表的なものとして感染性心疾(心内膜炎等)、冠状動脈疾患、肺炎、低体重児出産、敗血症、糖尿病、胃潰瘍、胃がんなどがあげられます。

口の中の歯周病菌自体が、他の臓器に直接感染する場合(歯性感染症)と、歯周病の部位にある細胞が造る炎症生物質や、過剰に活性化した白血球が血管を通って他の臓器に達し、悪影響を与える場合があります。

このような場合、内科的な治療ばかりでなく歯周病 の治療も平行して行わなければ治癒は得られません。歯周病専門医の受診も必要です。

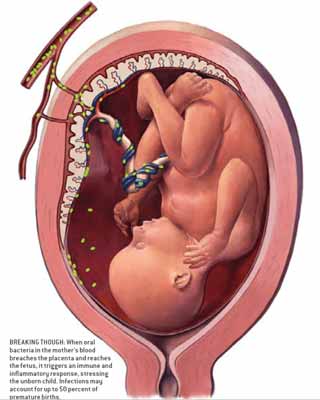

歯周病と早産01

近年増えているのが早産です。母親が歯周病にかかっていた場合、細菌は母体の血液を介し、胎盤と胎児に感染します。感染による炎症反応は胎児にストレスを与え、50%の割合で早産となることが報告されています。

近年増えているのが早産です。母親が歯周病にかかっていた場合、細菌は母体の血液を介し、胎盤と胎児に感染します。感染による炎症反応は胎児にストレスを与え、50%の割合で早産となることが報告されています。

(歯周病原菌が妊婦及び胎児に及ぼす影響 / Oral B社より可変引用 )

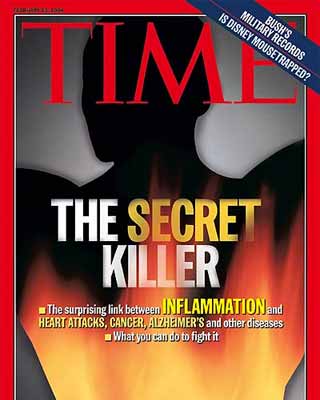

歯周病原菌の全身への影響02

TIME誌の特集「The Secret Killer」によると人間の身体に潜んでいる、歯周病や歯の根の病気など、慢性炎症(普段は痛みを感じない炎症)が心筋梗塞や、アルツハイマーを発症させたりする原因の一つであることが分かりました。原因不明のだるさが続き、CRP(炎症が起きるとふえるタンパク質)の上昇が見られたら要注意です。

TIME誌の特集「The Secret Killer」によると人間の身体に潜んでいる、歯周病や歯の根の病気など、慢性炎症(普段は痛みを感じない炎症)が心筋梗塞や、アルツハイマーを発症させたりする原因の一つであることが分かりました。原因不明のだるさが続き、CRP(炎症が起きるとふえるタンパク質)の上昇が見られたら要注意です。

この特集では歯周病専門医のもとできちんと治療する事と、予防として、1日30分の運動とフロッシング(デンタルフロスを用いて歯と歯の間を清掃する事)を推奨しています。

歯周病原菌

口の中の細菌で歯周病の原因となる菌群は「歯周病関連菌」と呼ばれ、その中で特に悪いのはA.a菌、P.g菌、T.d菌、T.f菌の4種類の菌で、「レッド・コンプレックス」と呼ばれます。

A.a菌(Aggregatibacter actinomycetemcomitans)

比較的若年の患者から検出されます。この菌は病状の進行が早く重症になるのが特徴です。除菌には抗菌療法が必須となります。

P.g菌(Porphyromonas gingivalis)

成人の重度歯周病患者から検出されます。特に病状の進行が著しい部位で高率に検出されます。歯周病だけでなく、肺炎や心臓病などを引きおこします。やはり通常の治療と併用して抗菌療法をする場合があります。

T.d菌(Treponema denticola)

進行した歯周病患者からP.g菌と共に検出されるのが特徴です。

T.f菌(Tannerella forsythus)

患者の歯周組織破壊が著しく、骨が溶けている部位で高率に検出されます。難治性歯周病の指標として重要な菌種です。やはり抗菌療法を併用する場合がありです。

これらの菌が大量に検出された場合、治療の効果がでないことがあります。そこで歯周病原菌検査にて菌を特定し、薬を服用して除菌する必要があります。これを「抗菌療法」と呼び、主にマクロライド系(アジスロマイシン)やニューキノロン系(シタフロキサシン)の抗菌剤が使われます。